EPISODE VII

Borchardt sehen und sterben

Mit Rudolf Borchardt und einem anderen berühmten Autor durch Berlin Mitte

Verwittert liegt die Trabrennbahn Karlshorst an der Kreuzung zweier vierspurigen Straßen. Die Säulen ihres Eingangsportals aus der Gründerzeit sind mit Graffiti übersät und aus den Ritzen der Steinplatten wuchert krankes Gras.

Die Ampel wird gelb. Ich löse die Bremse des E-Scooters. Die Welt der Pferde und des Reitens ist eine der Vergangenheit, doch sie wird wiederkehren. Als Reaktion auf die allumfassende Digitalisierung und die totalitär anmutende Präsenz von Bildschirmen und Displays wird sich schon bald eine Epoche der Neo-Romantik herauszubilden beginnen. Neben der Wiederentdeckung alles Sinnlichen wird diese Bewegung auch die zeitgenössisch bedrückend empfundene Leere füllen. Das Pferd wird dabei Metapher für jene im Entstehen begriffene neuromantische Epoche sein.

Grün. Ich ziehe den Gashahn nach unten, der E-Scooter schießt los, über die Kreuzung an der Trabrennbahn von Karlshorst, vorbei an parkenden Limousinen am Straßenrand, Imbissläden, Spätis, Wettbüros. Karlshorst, Zossen, Frohnau, schießt es mir in den Kopf und bei diesen Ortsnamen muss ich an die Bunkerszene im „Untergang“ denken, als einer der Generäle die Stellungen der Alliierten auf der Karte zeigt und Bruno Gans daraufhin seinen „Epic Fuehrer Freakout“ hat. So nähere ich mich also Berlin von Osten, wie einst die rote Armee, bitzele mit dem Miet-Roller durch Karlshorst und biege kurz darauf auf die Karl-Marx-Allee ein. Gesichtslose DDR-Bauten, haltlose Neubauten, Vorderhöfe, Hinterhöfe, Zwei Zimmer, Küche, Bad. „Fickzellen mit Fernwärme“, wie Heiner Müller das Ost-Berliner Elend mal beschrieb. Ich düse an der Haltestelle Frankfurter Allee vorbei, Teil jenes ominösen S-Bahn-Rings, der das Berliner Stadtgebiet von den Randbezirken trennt. Die Gebäude werden höher und gläserner, aber nicht menschlicher.

In der Friedrichstraße, Höhe Checkpoint-Charlie, parke ich. Handy raus, App öffnen, Foto vom Scooter schießen, hier wischen, dort wischen, Empfang schlecht, laden, warten, wieder laden, endlich bestätigen, nein ich möchte die App nicht bewerten, danke, bitte, habe die Ehre. Sperrbutton, Handy weg - Ausatmen und Haare richten. Den Gehstock vom Gepäckträger nehmen. Berlin also, „jene in den märkischen Sand eingerahmte Reichshauptstadt spielende Provinzmetropole“. Von welchem Autor war das nochmal? Egal. Die Buchpremiere eines großen zeitgenössischen Schriftstellers hat mich zurück nach Berlin verschlagen. Früher von Kritikern geschmäht, mittlerweile von den Feuilletons der bürgerlichen Presse verehrt und von Jungautoren oft kopiert, dabei selten gut. Wie traurig es sein muss, Epigone eines anderen Autors zu sein, denke ich und blicke beim Vorübergehen in die spiegelnde Glasfassade eines Souvenirshops. Ich stromere die Friedrichstraße hinauf, vorbei an Brautmodegeschäften, Handyläden, Fastfood-Filialen und Bürogebäuden, an deren Fassaden Schildern seltsamer Firmen angebracht sind. Leute laufen an mir vorbei, hektisch im Gang, nachlässig in der Kleidung, den Kopf nach unten gebeugt auf die Telefone in ihren Händen. An der Kreuzung Friedrichstraße - Mohrenstraße zeigt eine große Digitaluhr abwechselnd 22 Grad und 16:05 Uhr an. Bis zum Beginn der Lesung sind es noch gut drei Stunden. „Was kann man tun in dieser sinnlosen Stadt, es verlandjunkert alles“, wie es im “Weltpuff Berlin” heißt, dem 1000-Seiten Sex-Roman von Wolfgang Borchardt.

Borchardt, dieser große und so verkannte Autor, der wegen seines politischen Vagabundentums in den 1920er und 30ern für viele nicht greifbar und daher heute nicht bekannter ist. Ein Autor, der nicht in das zeitgenössische Verlangen nach Eindeutigkeit und klarer politischer Verortbarkeit passt, denke ich und murmele dabei den Namen „Borchardt“ vor mich hin, und als ich einen Moment später die Kreuzung Friedrichstraße-Französische Straße überquere, erblicke ich in wenigen Metern Entfernung eben jenes gleichnamige berühmte Berliner Promi-Lokal. Das kann kein Zufall sein, denke ich, diese literarisch-kulinarische Fügung und biege in die Französische Straße ein.

Im Borchardt herrscht ein entspannter Nachmittags-Betrieb. Kellner schlendern mit Silver-Tabletts zwischen den Buchten entlang, gedämpfte Gemurmel, Gläser klimpern. Wer alles da ist in der bourgeoisen Promi-Stube? Ein bekannter, bereits zu dieser Stunde derangiert wirkender Kinoschauspieler vor einem Weizenglas, ein junger CDU-Dulli aus dem Bundestag im Slimfit-Anzug im Gespräch mit einem wichtig dreinblickenden Hauptstadt-Journalisten, Schrägstrich Podcaster, sowie ein Berliner Kunstgalerist im intensiven Gespräch mit einem Knaben, kaum Zwanzig. Der Galerist streichelt den Unterarm des Jünglings. Ich bestelle einen Spritzwein und ein Wiener Schnitzel, und als beides kommt, zücke ich mein Gerät, erstelle ein Foto und lade es auf Instagram hoch. Dann träufele ich mir einen Löffel Preiselbeeren aus dem Schälchen auf das Schnitzel, und als ich einen weiteren Löffel draufmachen will, bleibe ich damit blöde am Teller hängen und der Löffel fällt mir auf mein weißes Hemd, wo er einen blutig aussehenden Fleck hinterlässt. Der CDUler und der Journalist beäugen mich kritisch vom Nebentisch. Ich bestelle einen weiteren Spritzwein und schneide tellerquietschend mein Schnitzel.

Um kurz nach halb sieben stolpere ich aus dem Borchardt raus und mache mich auf den Weg in Richtung Berliner Ensemble. An der Kreuzung Unter den Linden herrscht reger Feierabendbetrieb. Trockenschweiß imprägnierte Büroangestellte trotten nach Hause, die arabischen Lieferdienstfahrer flitzen mit ihren E-Bikes und den würfelförmigen Wärmeboxen auf dem Rücken emsig über rote Ampeln und Bürgersteige, schlecht gelaunte Fitness-Frauen in Leggins ziehen anorektisch aussehende Hunde hinter sich her, während sie etwas für ihre 20.000 Follower posten.

Das Publikum im Berliner Ensemble ist divers im guten Sinne. Mit einem weiteren Spritzwein bestückt, stehe ich in der Ecke des Atriums und blicke auf die sich in kleinen Gruppen formierten labernden Menschen. Linke Literaturstudenten Rücken an Rücken zu Berliner Halb-Prominenz, eitle Feuilleton-Vampire neben gesättigten Kulturbeamten-Gesichtern, ein rechter Verleger in Steppjacke und Bier in der Hand dicht gedrängt neben einer Bachmannpreisgewinnerin, die diese seltsam klobigen Turnschuhe an den Füßen trägt, wie sie die Raver in den 90ern getragen habe. Diese Raver-Sneaker sind neben Cowboy-Boots und schwarzer Kinky-Wear das zeitgenössische Berliner Triptychon der Traurigkeit. Ich schlendere den Büchertisch ab und blättere lose in einem Reportagenband des berühmten Autors, als sich eine große Brunette in hohen Stiefeln neben mich stellt und nach dem aktuellen Buch selbigen Autors greift. Ich registriere ihre feingliedrigen Hände, an denen sich deutlich ihre Venen abzeichnen und ihre elegante Uhr am Handgelenk. Plötzlich dreht sie sich zu mir und gibt mir ein Kompliment für mein Parfüm. Ich presse die Lippen zu einem verhaltenen Lächeln zusammen, bedanke mich und fasse mir an den Hals. Dann sage ich, dass es sich um „Victory 45-47“ handele, das neue Parfüm von Donald Trump, das nach Kardamom und dunklen Holzakkorden rieche. Ich erzähle ihr, dass es sich qualitativ eigentlich um einen billigen Discounter-Duft von DM oder Rossmann für 30 Euro oder so handele, das Trump-Parfüm aber 249 Dollar gekostet habe, und erkläre ihr weiter, dass ich das skurril fände und dieses Produkt das ganze Phänomen Donald Trump ja eigentlich perfekt „in a nutshell“ beschreibe. Sie schaut mich verdutzt an und fragt, warum ich mir dann sowas kaufe, und ich antworte lachend, dass ich das nur ironisch trage. Jetzt zieht sie ihre Lippen zu einem gepressten Lächeln zusammenzieht, dann legt sie das Buch zurück und verschwindet wortlos.. Sie hat bestimmt meinen Preiselbeer-Fleck gesehen, denke ich und ärgere mich ein bisschen darüber, dass ich zuvor im Borchardt war.

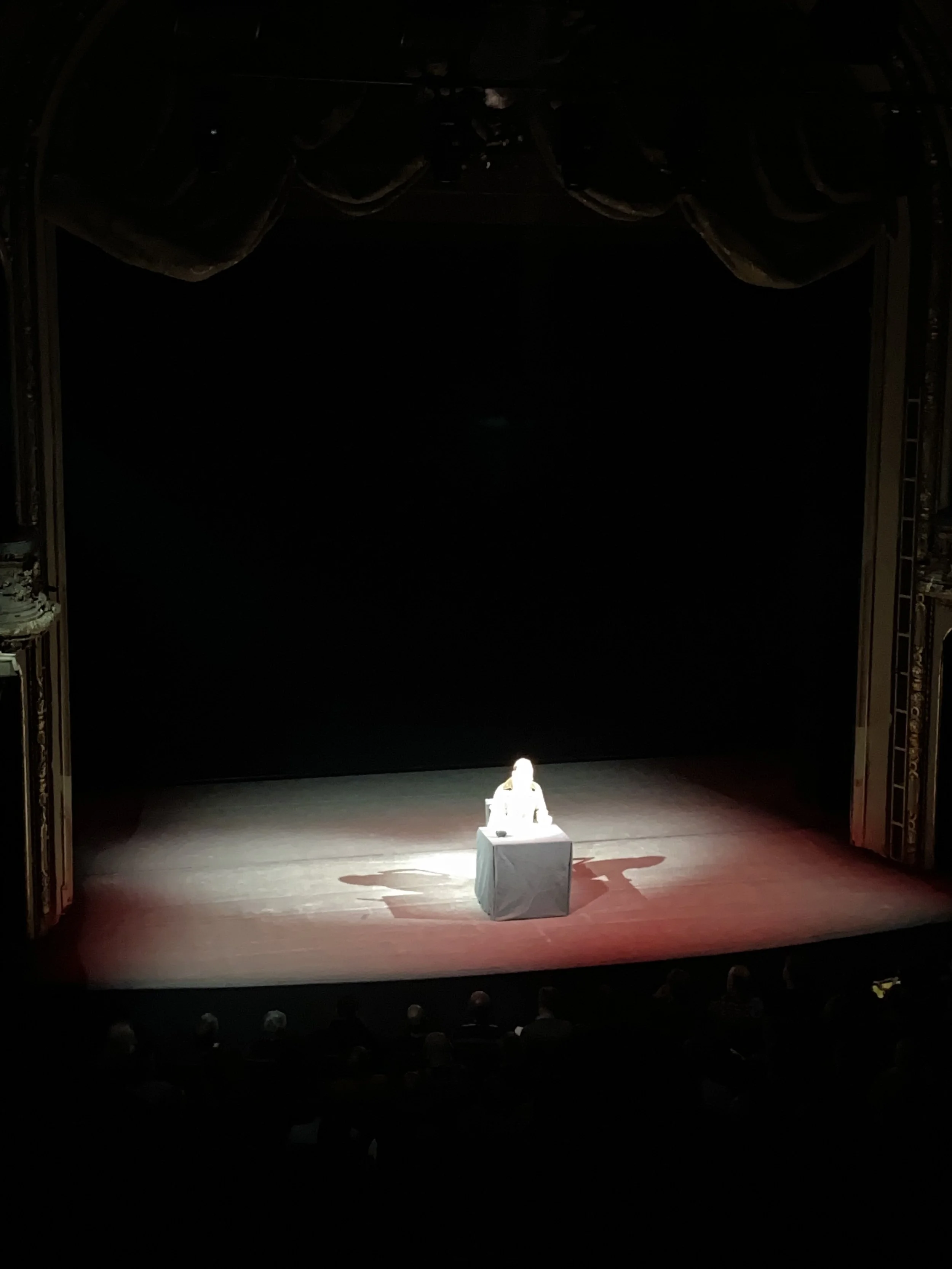

Im gleichen Moment läutet es im Atrium. Das Publikum strömt schnatternd zu den Saal-Eingängen. Ein weiterer Gong. Ich gehe die Treppen hinauf, laufe oben den Rundgang mehrfach hin und her, bis ich schließlich meinen Logenplatz gefunden habe. Irgendwann wird es dunkel im Saal. Der berühmte Autor betritt die Bühne, der berühmte Autor verbeugt sich leicht. Der berühmte Autor setzt sich an den Tisch, nimmt einen Schluck Wasser aus dem Glas, stellt es in betonter Langsamkeit wieder ab. Der berühmte Autor fährt sich durch den Bart, dann schlägt der Autor, der berühmte, das Buch auf und räuspert sich. Dann beginnt er zu lesen. Und als er damit fertig ist, wischt sich der berühmte Autor eine Strähne aus dem Gesicht, fährt sich mit dem Zeigefinger kurz an die Schläfe, als befühle er einen psychosomatisch verursachten Schmerz, Ausdruck seiner hypertrophen Empfindsamkeit und seines kultivierten Snobismus. Der berühmte Autor liest das zweite Kapitel und dann das dritte Kapitel, und irgendwie klingt es stellenweise so wie Fan-Fiction von „Skyrim“ oder „The Witcher.“ In der Reihe hinter mir vernehme ich ein tiefes Ausatmen. Irgendwann, so nach sechzig oder neunzig Minuten, steht der berühmte Autor auf und geht einfach von der Bühne. Das Licht wird hell. Die Leute labern los und verlassen den Saal. Ich zucke mit den Achseln, verlasse die Loge und gehe in den großen Ballsaal des Ensembles, wo der Autor Bücher signiert. Als ich an die Reihe komme, trete ich an den Tisch. Er blickt mich aus seinem zugewucherten Gesicht aus grau melierten Haaren an, entrückt und geisterhaft, wie als hätte er seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr mit der Zivilisation gehabt. Ohne die Mine zu verziehen, nimmt er mein Buch entgegen, und zieht mit einem Kulli eine lange wellenförmige Linie über das Titelblatt. Dann rückt er sich mit dem Zeigefinger seine Brille zurecht, während er mir das Buch hinhält. Ich bedanke mich und er blickt mich nochmals kurz mit seinen Augen an, die wie Fische in seiner Iris schwimmen.

Draußen Regen, Wind, kaum Menschen auf dem Schiffbauerdamm. Ich trotte am Spreekanal entlang, der sich wie ein Abgrund zu meiner Rechten auftut, kreuze die Friedrichstraße und betrete das Grill Royal.

Hallo Herr Ober, ich hätte gerne das, und zum Essen nehme ich jenes. Der Keller lächelt konziliant. Es befinden sich im Raum: Ein Influencer, der gerade eine Fotoserie von seinem Rib’ Eye Steak schießt. Ein transsexueller Comedian, der mit resting bitch face vor einem Glas Kir Royal sitzt. Ein Spieler der deutschen Nationalmannschaft im tiefgeschnittenen V-Neckshirt und kurzen Ärmeln, unter denen die Ausläufer seiner großflächigen, aus Sportzeitungen hinlänglich bekannten Tattoos blühen.

Der Kellner kommt mit dem Glas, ich greife es, setze es an meine Lippen und ziehe die aus irgendwelchen Flüssigkeiten zusammengeschüttete Mischung für 22 Euro das Glas in den Mundraum. Es schmeckt nach Salz und nach Metall. So sitze ich dort, zwischen Tischfeuerwerken und Gelächter und Champagner-Exzessen und blicke durch die Fensterfront nach draußen auf die dunkle Spree. Da sehe ich einen Reiter auf dem Wasser stehen, hoch zu Rosse. Er blickt mich lange an, ich laufe zu ihm und setze mich hinter ihn auf das Pferd. Er gibt die Sporen, schweres Hufgetrappel, Wind im Gesicht, weites Land, die alte Welt, der wilde Osten. Zur Linken brandet zornig der Atlantik und zur Rechten ziehen Fischer ihre Netze aus dem Baikalsee. Etwas Neues wird kommen, schon ganz bald.